corona de Santa Lucía

· hermana noche ·

.

.

.

Tengo el firme recuerdo de infancia del frío que llegaba con la noche a la casa de mi abuela en Castellón.

Las casas frías de mi infancia.

Las casas donde hacía casi tanto frío como fuera. Un frío húmedo y penetrante que flotaba sobre el suelo, denso como una gasa, y se estancaba dentro de los huesos.

El frío como una presencia de la que había que protegerse cuando caía el sol, algo que había que contener, que mantener dentro de sus márgenes.

Nuestro espacio como algo que había que arrebatar a la oscuridad en cuanto caía la noche.

.

.

.

.

El frío como un charco de líquido que se extendiera sobre una mesa, y las cerillas prendiendo una estufa de butano como el pequeño milagro que le robaba un círculo de luz a la oscuridad, al frío.

Raspar una cerilla y oír su chasquido reconfortante, chas chas, y su vaharada de olor a fósforo, que entonces se había convertido para mí en un olor feliz igual que después lo sería el de la pólvora.

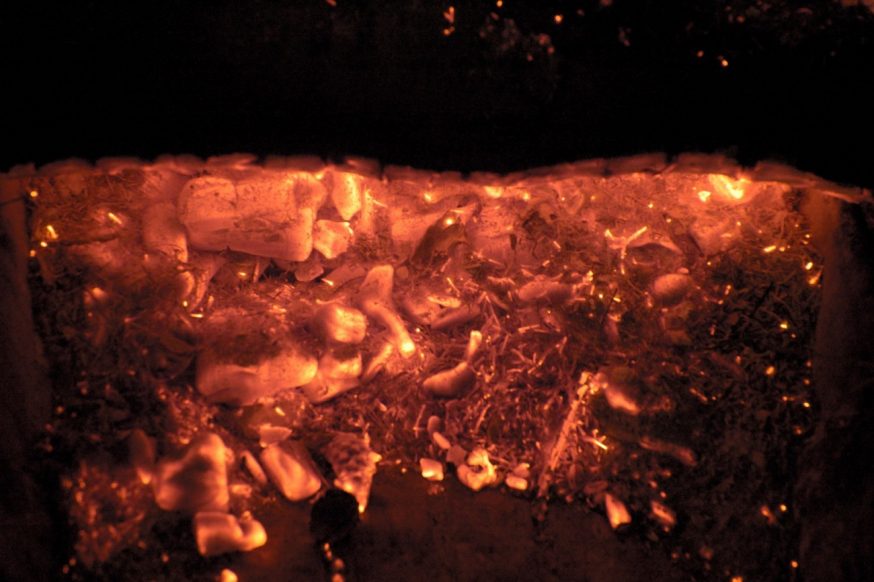

Mirar con alivio gozoso cómo el panel de la estufa se prendía con un rubor anaranjado incandescente, y comenzaba a segregar a su alrededor una estela de calor que derretía el amedrantamiento del corazón como una tableta de chocolate se licúa contra una mano tibia.

Las bombillas dibujaban círculos de luz dorada que crecían como pequeños soles dentro de la casa, liberando rincones aquí y allá del dominio de lo tenebroso, de la penumbra de ciudad de los años 60, las calles vacías, los portales oscuros, la noche áspera y un poco desolada.

Oscuridad y frío.

Dos formas para el mismo lado de la fuerza, el lado de lo que no se conoce, no se ve, de lo que puede ser una amenaza. Ese lado que los niños perciben como una contundente presencia física, con todas sus invisibles antenas erizadas, como los animalitos que aúllan cuando cae el sol.

Los rituales domésticos relacionados con hacer la luz como alquimia de hada destinada a conjurar y mantener la luz dentro de la cual vivimos.

.

.

.

.

Quizá heredé la importancia de esos rituales de la casa humilde de mi abuela y de su discreto vivir de ama de casa con pensión de viuda.

Encender primero la luz de la lámpara con pantalla de terciopelo brocado que alumbraba la mecedora del comedor. Bajar las persianas de madera del ventanal, pesadas y viejas. Correr las cortinas de hilo grueso. Encender el brasero bajo la mesa camilla. La estufa de gas.

El quinqué sobre la repisa de mármol del recibidor. Cerrar la puerta de cristal ámbar del comedor.

Todo el resto de la casa a oscuras, helada.

Un rato antes de ir a la cama, encender el infrarrojo del baño y el radiador del dormitorio y meter una bolsa de agua caliente dentro de la cama, con sus sábanas de algodón antiguo que almacenaban el frío como un tejado de pizarra.

Y eso era todo.

Una protección somera y simple, pero suficiente.

Una casa donde raramente había encendidas más de tres o cuatro bombillas, una casa que aún alojaba la oscuridad espesa que sólo existía antes de la luz eléctrica.

Que convivía con ella amablemente.

Que sólo la iba desalojando de aquí y de allá mientras nosotras ocupábamos su espacio durante un rato, como se echa a un perrito de un sofá, sabiendo que en cuanto tú te levantes él volverá, raudo y alegre, a ocupar tu hueco.

.

.

.

.

Ahora, hace ya muchos años que yo repito ese mismo ritual invernal en mi casa. En todas las casas que he tenido.

Son las seis y media.

Encender la primera luz, una pequeña lucecita ambarina que esparce una luz íntima contra el azul índigo de la última luz del día.

Una bombilla cálida que deposita una rejilla de luz sobre la mesa de la cocina desde dentro de una antigua pantalla de láminas de madera que mis padres compraron en Portugal hace mil años, en una vida que hoy parece otra vida.

Y poco a poco encender las luces de la casa, formar un reguero de luz que fluye en las entrañas de la casa como la sangre irriga un cuerpo, como el agua llena un azud, robándosela a la noche un poco más, conquistando el territorio de la casa para el calor.

Fuego, oro, encuentros, hogar.

Mirar el cimborrio de la catedral, resplandeciendo tembloroso como la llama de una vela, flotando a solas en el vapor azul de la noche que se ennegrece por momentos.

.

.

.

.

Correr las cortinas del balcón junto a nuestra cama.

Ahuecar las almohadas, estirar nuestra sábana y pasar la mano sobre los bordados antiguos del embozo.

Pensar en mi abuela y en la oscuridad de su casa, en aquel olor a frío de bosque, a frío silvestre, que era a la vez íntimo y peligroso.

Cada noche, mientras repito ese pequeño ritual que he recreado para mí, comprendo que fue entonces, aún muy niña, cuando intuí que ése es el trabajo esencial del ser humano: aprender cómo se roba amigablemente a la oscuridad, cada noche, un charquito de luz.

Un sol propio que nos alumbre cuando el sol ya no está.

Con ese copo de luz hacemos nuestro nido.

Para vivir dentro de él.

Para mantener la oscuridad a raya, respetuosamente lejos de nosotros.

Y le ponemos un nombre. Un nombre mágico, multiforme y maravilloso.

Hogar.

.

.

· corona de Santa Lucía ·

· para doce porciones · temperatura del horno: 190º · dificultad: moderada· estado de ánimo: mágico ·

.

.

.

- 1/2 cup de agua tibia

- 2-1/4 teaspoons de levadura de panadero seca

- 1/2 cup de leche tibia

- 1/2 cup de azúcar

- 1/4 cup de mantequilla, blanda

- 1 teaspoon de sal

- una cucharadita de hebras de azafrán machacadas

- de 4 y 1/4 a 4 y 3/4 cups de harina blanca

- 3 huevos

- azúcar glas, guindas en almíbar o cerezas confitadas para decorar (opcional)

La repostería hecha con azafrán es típica de la celebración de la festividad de Santa Lucía en los países nórdicos. Cada año preparan los Lussekatter, bollos de Santa Lucía en forma de doble espiral, y también esta corona de Santa Lucía que he elegido yo para celebrar mi Adviento personal.

Como las masas dulces del brioche y del Panettone, esta es una masa muy especial, absolutamente sensual. Tener entre las manos esta masa cuando ya prácticamente está lista es como achuchar a un bebé mullidito. Una sensación de meter la mano entre guatas o plumas. Una masa mórbida y sedosa, de tacto indescriptible. Cuesta un rato de hacer, pero en mi opinión (que ya he explicado hace poco aquí :) ) todo son recompensas.

.

.

.

.

Y la miga… Ai la miga cuando ya está horneado!

Si no habéis hecho nunca repostería de azafrán, os sorprenderá el perfume agreste, que es a la vez intenso y elusivo.

Veréis que la miga queda teñida de un precioso amarillo patito, elocuente símbolo del sol invicto que estamos a punto de celebrar en el solsticio, y conserva pequeños puntitos de un precioso anaranjado encendido.

.

.

.

.

Porque la festividad de Santa Lucía es una festividad del ciclo solar, relacionada con las fiestas solares de la llegada del invierno y el alargamiento de las horas de sol.

.

.

.

.

El procedimiento es éste:

Colocar la mitad de agua tibia en un bol, añadir la levadura y disolverla. Añadir el resto de agua tibia, leche tibia, azúcar, mantequilla, sal y el azafrán, y añadir 1 y 1/2 cups de la harina.

Mezclar bien y añadir los dos huevos, seguir mezclando.

.

.

Añadir el resto de la harina y mezclar, a mano o en una amasadora, hasta obtener una masa suave y elástica.

Es un amasado largo, como el del brioche y los panes dulces.

Yo he amasado en tres tandas: 10 minutos de amasado con un reposo de 10 minutos en medio, 5 minutos de amasado y 5 minutos de reposo, y 5 minutos de amasado y 5 minutos de reposo.

.

.

.

.

Colocar en un bol engrasado o en una bolsa zip enaceitada, y dejar que leve en un lugar cálido, aproximadamente una hora. O bien colocarla en la nevera para que leve despacio toda la noche.

Completado el levado, pasar la masa a la encimera y dividirla en tres bloques. Amasar cada bloque de masa estirándola en una cuerda, hasta tener tres cuerdas iguales, del mismo grosor y ancho, y trenzarlas.

Si la masa ha levado en la nevera, sacarla una hora antes para que se atempere.

.

.

.

.

Si haces las cuerdas más largas al montar la corona puedes dar dos vueltas con la trenza, y si las haces más cortas una sola vuelta. En todo caso obtendrás una hermosa pieza alveolada y sinuosa, que recordará la forma de una corona ciñendo una cabeza.

Cerrar la corona uniendo los extremos de la trenza, metiendo los finales hacia abajo.

Taparla con una hoja de plástico y dejarla levar en un lugar cálido, aproximadamente una hora.

Precalentar el horno a 190º.

.

.

.

.

Completado el segundo levado, barnizar la corona con una baño de huevo y dos cucharadas de agua y hornearla durante 25 minutos.

Si toma demasiado color, protegerla del calor superior durante los últimos minutos colocando encima una hoja de papel de aluminio.

Dejarla enfriar sobre una rejilla.

Cuando esté completamente fría, decorarla con azúcar glass, cerezas, velas… lo que más nos apetezca.

.

.

.

.

¿No es bonita? Y fantasiosa. Y lleva en los huequitos de las trenzas las hebras rubias de la promesa del sol en nuestros días, cada día un poco más presente, Porque aún faltan 14 días para el solsticio, pero a partir del día 13, el día de Santa Lucía, el sol ensaya un espejismo madrugador.

A partir de ese día, aunque los atardeceres siguen acortando hasta el solsticio, hace cientos de años que los agricultores percibieron que el sol parece madrugar un poco más.

Como cada año, entramos en corazón del misterio: en el centro de las fiestas de invierno, la fogosa rueda de las estaciones ya nos estira hacia la primavera.

.

.

.

.

Ni os cuento lo reconfortante que es sentarse en la mesa de mi cocina a las siete de la mañana, cuando aún es de noche, con la lamparita de rejilla de madera encendida, y tostar una rebanada de este pan para mojarlo en el café con leche calentito. Os puedo asegurar que se levanta una contenta pensando que hay una generosa rebanada amarillo patito esperándola sobre la tabla de cortar pan, tapadita con un paño de hilo, como un bebé en invierno.

.

.

.

.

Feliz semana a todos!

.

.

MARAVILLOSO ESCRITO. DESPIERTA LAS MEMORIAS INFANTILES, LEJANAS PERO NUNCA OLVIDADAS.

BENDICIONES.

Mil gracias Lina. Y muy feliz Navidad!