fiesta

Cuando aún éramos pequeños o estábamos en el tramo de camino en el que dejas de serlo, en aquel tiempo suspendido en el que aún no sabíamos nada de las dificultades de quienes nos criaban ni tampoco nada apenas de las tristezas que les esperaban, cada año, el día de la Virgen del Pilar, los tres hermanos acudían a casa de su madre, calle Bartolomé Reus nº 5 en Castellón, a celebrar el día de su santo. Porque aunque todos la llamaban Marita, la abuela se llamaba Pilar.

12 de octubre, antes del cambio climático. Otoño asentado, días frescos que se volvían casi fríos al caer el sol por la tarde. Calcetines con los zapatos de día de fiesta. Y abrigo, nuevo cada dos años, porque los niños crecíamos como palmeras, que se estrenaba ese día.

12 de octubre. A la una, la abuelita, vestida de negro riguroso porque era viuda reciente, se colocaba delante del mirador del comedor a esperar nuestro coche.

Los ventanales y las persianas eran de madera oscura, pesaban, crujían.

Cuando el Renault pasaba por debajo del balcón, mi padre le tocaba el claxon y nos dejaba bajar si no había sitio para aparcar en la misma acera de su casa.

La abuela nos tiraba la llave del portón de la finca envuelta en un pañuelito anudado desde el balcón abierto, y nosotros abríamos y nos precipitábamos escaleras arriba, a través del clima fresco y musgoso del zaguán en sombra, que recibía una tenue luz cenital desde el lucernario del terrado.

La abuela nos esperaba con la puerta abierta.

Detrás de ella se expandía, como un humor, la luz ambarina de la casa y el aroma de la comida de día festivo. Abrazos apretados.

Yo adoraba a mi abuela, y ese momento del abrazo era como beber cuando se tiene sed.

Algo que no querías acabar y que te reverdecía por completo.

A su lado siempre había un macetero con helechos o con hortensias azules, y el quinqué del velador de mármol de la entrada, con su delicada pantalla grabada, estaba encendido.

La comida oficia del día del santo era sopa de espárragos, servida mientras aún humeaba.

Primero había que sentar en sus sitios a la caterva de niños excitados que correteaban pasillo arriba y abajo.

Cuando ya reinaba un orden aceptable en la mesa de los pequeños, los mayores se sentaban en la gran mesa de caoba, desplegada, bajo la lámpara de lágrimas de cristal, y las mujeres comenzaban a traer los platos de la cocina, abriendo las dos puertas batientes, estilo Far-West, que separaban el principio del pasillo de las zonas interiores de la casa.

Los platos llegaban y dejaban suspendida en la habitación una estela de fragancia que hacía descender sobre ella un silencio hechizado, tal que una nevada que comenzase de repente.

Todos los niños quietos, arrimando las naricitas hacia el líquido aterciopelado y brillante, perlado de gotitas doradas, que olía a campo y a casa buena.

Durante un par de minutos el silencio se extendía apaciguando el comedor como un contundente halago sin palabras.

Y luego comenzaba ese gorjeo cantarino que producen muchas cucharas tintineando en el fondo de muchos platos, muchas conversaciones que se entremezclan con el cascabeleo de la plata y comienzan a subir de tono según los cuerpecitos se entibian, el sonido feliz del agua y el vino vertiéndose en las copas, las mujeres levantándose de cuando en cuando a vigilar la algarabía risueña de los niños…

Mi tía Elisa, elegante como un pimpollo, a menudo preparaba el segundo plato, una pieza de carne rellena que cortaba con un cuchillo de trinchar eléctrico… Las pequeñas maravillas domésticas de los 70…

De postre había uva y brazo de gitano, y después había cigarros y puros, y copitas de anís, y bombones. A veces había cap con su fruta, servido en copas anchas de cristal grabado y en su gran jarra pintada con una escena campestre y filo dorado…

Se encendían las lámparas y el brasero, y mirábamos otra vez las fotos que la abuela colocaba entre las faldas y el cristal de la mesa camilla. La abuela se sentaba en su mecedora y contaba cosas. Más adelante, cuando se fue haciendo más mayor, sólo escuchaba y sonreía, a menudo con los dulces ojos un poco lejanos.

Y costaba subirse al coche y marcharse hacia la autopista y dejarla allí, asomada en su mirador, diciéndonos adiós con la mano, con la lámpara de pie junto a la mecedora esparciendo su aliento caliente en esa habitación querida.

Mientras duró mi larga infancia, para mí ése fue uno de los días más felices del año.

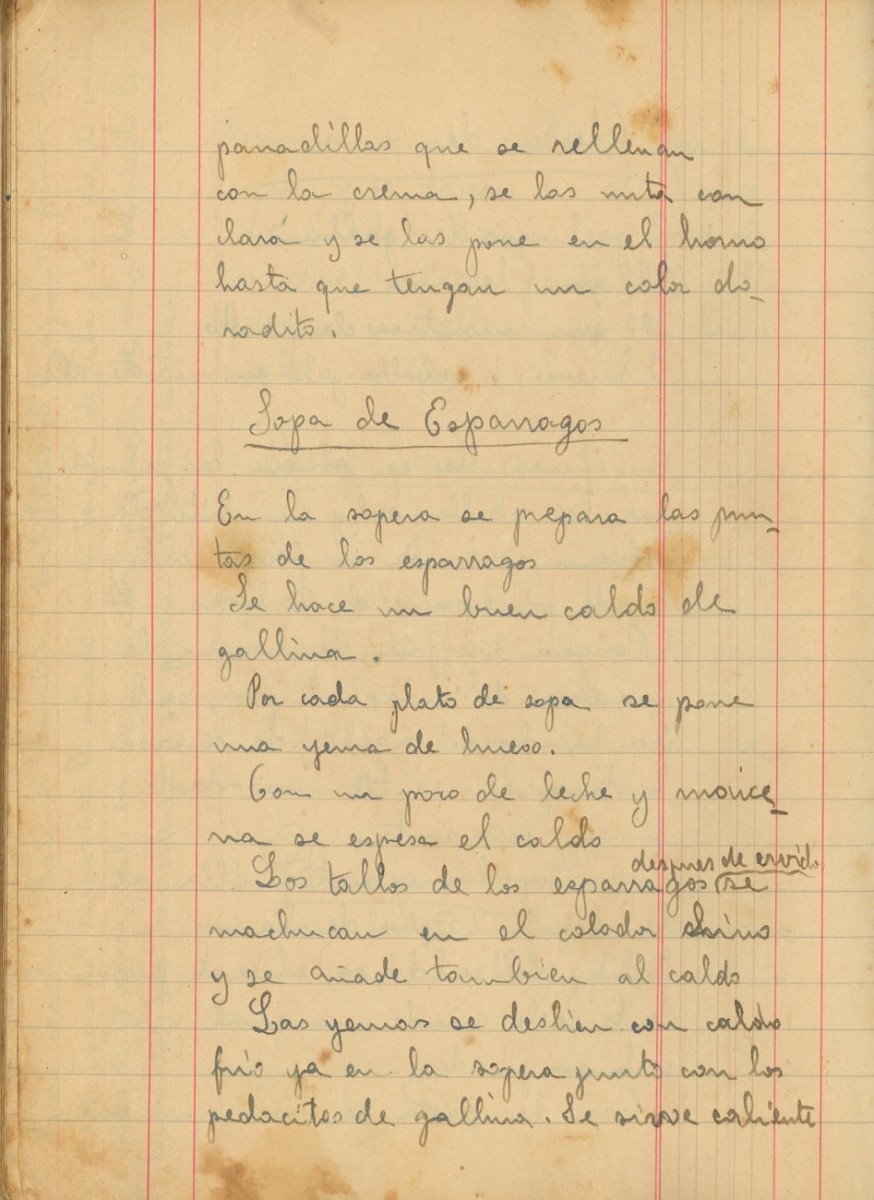

Hoy es el santo de mi abuela, y he tenido ilusión de preparar otra vez la sopa de espárragos, tal como la preparaba ella, como recuerdo.

Feliz día, abuelita. No te has ido muy lejos, como ves. Muchas felicidades.