un domingo de Pascua

Cuando yo era pequeña siempre lo pasábamos en la playa, en Benicasim.

La abuela llegaba desde Castellón y traía para nosotras dos un pañuelo con dibujos de flores y conejitos para llevar en el bolsillo, porque era el día de la resurrección: era un día de estar muy contentos, ya se podía cantar y hablar alto y para celebrarlo había que estrenar algo.

Solía ser también el día, o la semana, en que estrenábamos las zapatillas bambas nuevas de aquella primavera, azul marino, blancas o rojas, y una falda vaquera. Y sólo nos quedaba meternos el pañuelito de la abuela en el bolsillo (que el tiempo es Pascua es muy traicionero).

Y luego el domingo de Resurrección estaban las monas. Monas con forma de lagartija y de patito, adornadas con anisitos de colores y huevos pintados de rojo vivo, verde hierba y amarillo sol, que nos comeríamos a la hora de la merienda con trozos de longaniza de Pascua y una tableta de chocolate con leche. Y además de la cantimplora de plástico con agua fría, nos llevaríamos un cachirulo para volar por la playa que habíamos hecho el día anterior con papel de seda de colores, cañas anudadas para formar el cuerpo, cintas de raso para la cola y un rulo de cordel de cáñamo.

Como si estuviera fijado en el tiempo y se repitiera una vez y otra, yo siempre recuerdo un mismo día de la Pascua de resurrección: un día que comenzaba raso y calmo, de cielo azul profundo.

Después venían manadas de nubes blancas a trote ligero por el cielo, gruesas y restallantes de luz, y una brisa fresca y marina se adueñaba de todo.

Había que ponerse una chaqueta y arrimarse al murete de piedra que había acumulado el calor del sol para seguir disfrutando de la playa.

A media tarde los borregos blancos del cielo se volverían lilas y morados, el viento arreciaría, nos pondríamos el poncho encima de la chaqueta, calcetines dentro de las bambas, y nos iríamos a jugar a un rincón resguardado del césped de debajo de casa.

Cuando mi hermana y yo fuimos más mayores, también era el día en que la abuela estrenaba algo para ella.

Y entonces era el tiempo de mirarla con calma y adivinar qué era lo que estaba estrenando este año: esa sortija con un airoso pompón de esmalte verde esmeralda, el trajecito camisero rojo y blanco, o quizá la discreta pulsera de eslabones de oro batido…

Dice la leyenda familiar, puesta en boca de mi padre, que era un dicho local sobre ese matrimonio que el chico más guapo de Castellón se había casado con la chica más fea (es bien sabido que en asuntos de mitología familiar, exageración y leyenda terminan por ser parientes íntimos).

En todo caso, es cierto que mi abuela tenía una belleza grandiosa fuera de todo canon.

Además de ser una guapa inclasificable, a la italiana, mi abuela era una persona dulce y optimista que estaba a gusto dentro de sí misma. Siempre la recuerdo arreglada: los labios rojos, la manicura cuidada, el pelo hecho, la piel cremosa, las cejas color topo y con un aura inolvidable de aroma a jabón de tocador.

Incluso al final, en sus épocas más voluntariamente frugales, siempre estaba bonita, siempre cuidada.

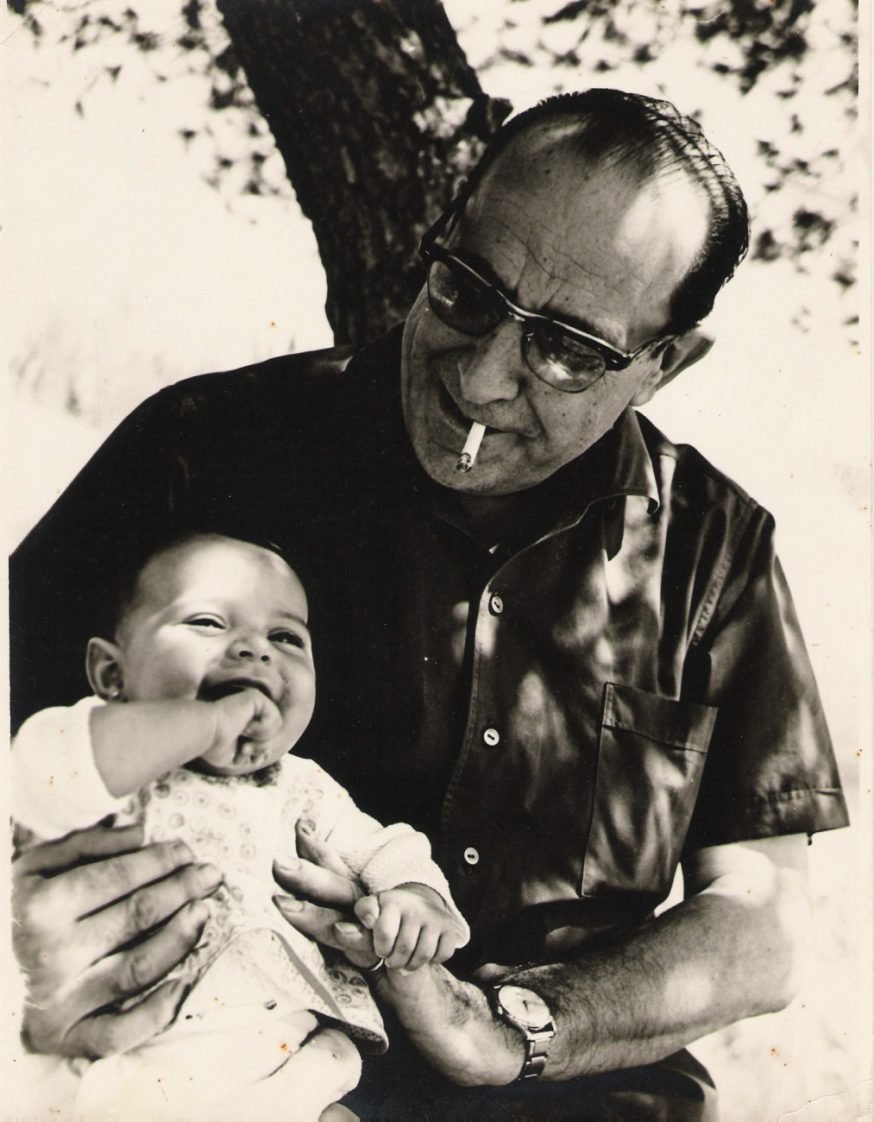

Mi abuelo, por el contrario, era un guapo de canon: templado, apuesto, con un punto de encantador de serpientes.

(en esta foto de los 50 es el de la gabardina blanca, en la procesión de las gayatas).

Cuando nos hicimos mayores, venía la Pascua y el Señor, como decía ella, ya había resucitado, la abuela se sonreía con picardía y nos decía a los tres nietos, entrando en un bucle de ironía llena de ternura: cuando yo me muera no llevaréis ni tres días de luto por mí.

Bueno, abuelita. Ha venido otra vez la Pascua, el Señor ya ha resucitado, y luto no te llevamos, las cosas como son; en eso tengo que darte la razón.

Pero si has adquirido, allá donde estás, tal y como fervientemente espero, el don de la omnisciencia, sabrás ya que aquella apuesta tuya del olvido cotidiano la has perdido por pana…

Así que… apúntame ésa!

Y para recordar a la abuelita con todo su discreto y magnífico esplendor y a su dulce mantener la ilusión de los cambios de los “acontecimientos” del año natural como rito familiar, recordando el olor a cholotae pascuero, hemos cocinado esta corona de Pascua.