postales

Esta semana Noël ha recibido una postal. Era una postal de su hermano, que había estado unos días en Madrid, y que volvió a casa antes de que llegara su postal. A Noël le hizo tanta ilusión que la colgó en la puerta de su armario.

Guardo una caja con postales que he ido llenando desde que era adolescente hasta hace pocos años. La mayoría son postales en blanco. Las compré impulsivamente, sin saber por qué. Hoy sé que encarnaban en esa forma redonda y perfecta que pueden hacerlo las imágenes inconexas, la historia sucesiva de todos mis placeres, mis descubrimientos, mis delirios. Todas las cosas que me han ido haciendo feliz año tras año.

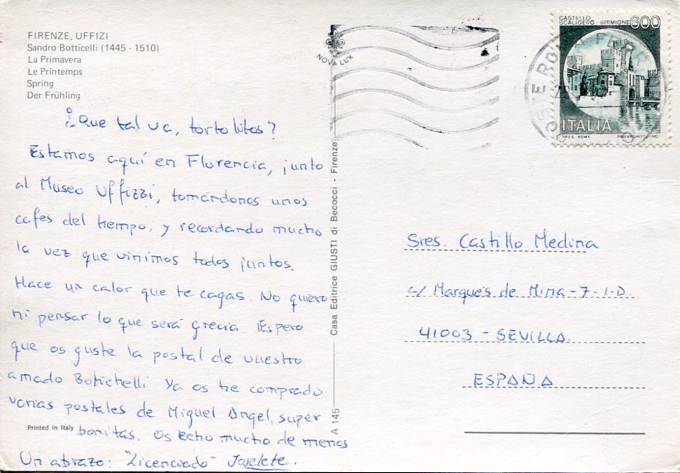

Las postales escritas son ligeras y risueñas. Mis corresponsales tendían a ser menos apasionados que yo.

No guardo ninguna parecida a aquella que escribió Hewingway días antes de suicidarse donde le decía a un buen amigo, «En todo caso, lo hemos pasado en grande!»*

O aquella que escribió Freud a Binswanger, evidentemente preocupado: «¿Qué quiere hacer usted con el inconsciente? O mejor, ¿cómo pretende usted arreglárselas sin el inconsciente?»

O la que envió Jordi LLobet a su amigo Vila-Matas: «Por este pasillo de la casa de Zimmer deambulaba el pobre Hölderlin cuando perdió -dicen- la razón. De modo que ya puedes ir pensando en la posibilidad de mudarte a una casa con pasillo. Abrazos mil.»*

No. Las mías son postales triviales de amigos que viajaban en un momento en que el correo electrónico y el wasap eran inimaginables. Cuando el hecho de que la postal llegara a su destinatario después de tu regreso no era razón cabal para dejar de enviarla.

Postales que eran el equivalente a compartir una foto de ese paisaje nuevo que se tenía ante los ojos, incrustando un trocito de voz encima. Y que nos hacía parecer un poco menos domésticos y un poco más cosmopolitas, sofisticados, aventureros.

Las he guardado porque, como otros tantos objetos del pasado, para mí las postales funcionan como esas cajas antiguas que al abrirse liberan un payasito que se balancea sobre un muelle.

Aunque sea sólo por un instante, esa fragancia elusiva que liberan se mantiene flotando en el aire, como la sonrisa del payasito, balanceándose ante ti con benevolencia, y disipándose en hilillos de niebla después de unos segundos, imposible de retener.

Postales que son como boyas de cuyo cabo tirar para que te conduzca hasta la superficie; y aflorar con ese placentero escalofrío carnal en medio de aquellos paisajes, los de entonces.

Y quizás siendo un poco la que eras entonces.

Las postales son huellas. De criaturas que pertenecen a la imaginación. Huellas de lo que ya no existe.

«Poesía de la presencia. Una vez más, fugaces impresiones como ésta me remiten a ojos o nódulos de conexión entre el pasado y el presente, a focos interconectados de espacio/tiempo cuya topología quizá nunca entenderé, pero entre los cuales pueden viajar los denominados vivos y los denominados muertos y de ese modo encontrarse».*

Poesía de la presencia y no de la ausencia, aunque trate de lo que ya se ha ido. Porque de lo que habla esa poética no es de la marcha sino del regreso, de la persistencia.

Presencia repentina de las cosas que fueron y ya no están: las postales demuestran, a través y a lo largo de su insólita poética, que aunque no estén siguen existiendo.

Las postales de Benicasim, de los años 60, traen fogonazos de playas vacías, pequeñas carreteras sin coches, gallardos pinos negros asomándose al mar, niños escarbando en la arena para sacar gruesas tellinas tornasoladas.

Praderas de diente de león se extendían sobre la arena como alfombras de gruesa lana verde, en las que asomaban las umbelas de flores grandes como manitas de niño, corolas de delicados filamentos solares que la brisa hacía vibrar y que resplandecían como espolvoreadas con polvo de nácar.

Las fantasiosas villas de veraneo acomodado, que parecían mansiones de cuento hada, alineadas tras hileras de palmeras que perfilaban carreteras por donde los coches circulaban despacio, como animales extravagantes.

.

.

Las montañas tapizadas de mullida espesura verde, sin rastro humano aún.

Ruinas del antiguo monasterio del Desierto de las Palmas, con la playa de Benicasim al fondo. Postal nº 7. Años 60.

.

.

Algunos años después, adolescente, un abejorro azul cruzaba la terraza de Benicasim pulsando suavemente el silencio dorado de la mañana. Mi abuela lo miraba cabecear en el aire quieto y me decía, muy seria: nena, hoy recibirás correo.

Y yo sonreía y bajaba corriendo a preguntarle al portero si ya había llegado el cartero a repartir, porque recibir correo era uno de los rituales sagrados del verano, igual que lo era contestarlo en el lapso de tiempo adecuado o buscar esas postales que expresaban algo de lo que tú querías decir cuando eras tú la que estabas de viaje, fuera de tus dominios habituales.

.

.

.

Las postales de Sevilla, de los 80, me conducen de nuevo hasta largas tardes de primavera, como la de hoy. Anaranjadas, ajedrezadas de un sol de color miel clara, tardes verdes y azules, cielos resplandecientes, nubes blanquísimas restallando en el sol de las seis, naranjos licuando su sombra móvil en las aceras tibias, la ruta por calles umbrosas punteadas de macetas de geranios de flores prietas como puños y de claveles reventones, hasta llegar al convento de San Leandro, a por yemas, y al de Santa Paula, a por mermeladas.

El olor del aire en los patios de convento de clausura, a espaldas del torno; aire musgoso y recogido como una mata de silencio.

El frescor de las paredes encaladas y cubiertas de hiedra del Callejón del agua, con su pozo.

El porte de las casas blancas y almagre, noble, sobrio, restallante de fuerza vital, que dejaba traslucir misteriosamente la sensualidad que vivía dentro.

Dentro, a cubierto de la mirada ajena: los patios porticados recogidos como secretos, como tesoros. Íntimos, cubiertos de azulejos azul cobalto, llenos de macetas bien cuidadas, refrescados por hilos de agua corriendo -fuentes, estanques, acequias interiores.

.

.

.

Las postales de Suiza y del Tirol, de los 70, me devuelven a las praderas de hierba crujiente centelleando al sol de la primera tarde, coloreadas de flores silvestres, como en las ilustraciones de mis libros de Heidi: ranúnculos dorados, genciana de color púrpura, campánulas azules, silene rosado, linaria malva con botones de un naranja encendido, crocos amarillos y violetas, nomeolvides azul celeste, y una sola vez, blanca y aterciopelada, con piel de animalito, un edelweiss, la estrella de los Alpes.

A camas de madera oscura con edredones blancos impolutos, cortinas de vichy a cuadritos rojos, alfombras de tiras de algodón a los pies de la cocina y una jarra de flores silvestres encima de la mesa. Escaleras de madera recia y buena que crujían y olían a cera. Ventanas con postigos.

El olor de las nubes al descender sobre el pueblo antes de anochecer.

El olor a tierra negra mojada, el olor a pasto y el olor cálido de las vacas.

El olor a manzana del champú que usaba en la ducha. Una camisa de algodón rosa y un vaquero gris. La larga melena sin flequillo que llevaba sin entonces.

Las preciosas casas de madera con balcones torneados como filigranas, tan hermosos que emocionaban, florecidos de una espesa mata de geranios rojos.

.

.

.

He guardado postales de mis hermanos que ahora me traen las direcciones de las diferentes casas en las que he vivido; si no fuera por ellas creo que las habría olvidado. Y me traen también una relación tierna y fresca, libre de todo el peso de lo que nos ha pasado por encima después estos treinta años.

Me imagino aquellas postales colgadas con imanes en la puerta de aquella nevera de hace 30 años.

La luz del sol clareando esa cocina; begonias en el alféizar que da al norte.

Cuál era la luz que prendía primero al caer la tarde en aquella casa.

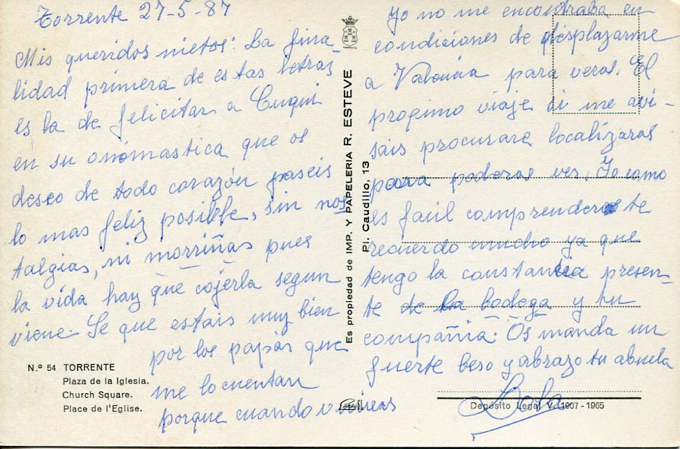

Y una postal de mi abuela Lola. La abuela murió hace tantos años, hace tantos años que todo lo suyo se ha vuelto inmaterial, que esta postal por unos instantes la vuelve a colocar delante de mí. Con su cuerpo rotundo y sus preciosos ojos grises. «La vida hay que cogerla como viene.» Tal como hizo ella. Cómo me conmueve esa frase, y qué pena me da ahora no haber dedicado más tiempo a escucharla.

Quizá los amantes de las postales lo somos porque sentimos que podríamos describir toda nuestra vida como una larga sucesión de imágenes fijadas, postales que nadie ha impreso nunca, fotografiadas con la electricidad que fluye dentro de nosotros.

Yo, que siempre he disfrutado escribiendo cartas, y que cuando era adolescente mantenía correspondencia por carta con amigos que vivían en mi misma ciudad, ahora que sólo escribo emails (aunque es verdad que aún mantengo esa clase de correspondencia, ya sin papel por en medio, qué lástima), cuando por alguna casualidad recibo una carta con un bonito sello timbrado, recorto el sello, lo cojo en el cuenco de la mano y me lo quedo mirando como si fuera una majestuosa criatura de otra época.

La cifra de otro mundo. Un mundo increíblemente más pausado.

Un mundo donde comprábamos postales, íbamos a la oficina de correos, comprábamos un sello esperando tener suerte y que fuera bonito y las echábamos a la boca de un buzón, atravesados por un delicioso hormigueo de excitación.

¿Cómo puede el mundo haberse acelerado tanto en sólo cuarenta años, y haber echado a perder tantos placeres cuyo vigor radicaba en su cocción a fuego a lento?

Pienso a menudo que la velocidad y la superabundancia de mensajes lo trivializa todo. ¿Quién guardaría wasaps como yo he guardado esas postales?

Pese a esos pensamientos quizá algo sombríos, sé que mis hijos encontrarán también, en este mundo que amenanaza con descarnalizarse, su propio catálogo de huellas.

Porque creo que es valioso encontrarlas, esas huellas.

Son como la sombra de uno. La sombra te recuerda que no eres un fantasma (si es que un día te entran dudas sobre ese particular).

Y las huellas te recuerdan la longitud de tu propia vida.

Te hacen sentirte agradecido.

Son sólidas como malecones.

Te reconcilian con la futilidad de la vida.

Porque las huellas no pertenecen al tiempo de las cosas.

Son cómplices del tiempo, del otro tiempo. El tiempo largo. Ese con el que se mide todo y que no es sólo nuestro.

El tiempo las respeta.

Duran, duran… Mucho más que nosotros.

Y también nosotros, vagando dentro de esa topología volátil de la que hablaba Vila-Matas, duramos con ellas.

(y esta semana, para celebrar este radiante pasado durable, he cocinado una crema solar de naranjas).

*Geografía postal: las postales de las familias García Lorca y De los Ríos. Selección de Martin Parr y texto de Enrique Vila-Matas. Fundación Federico García Lorca, 2010.

*Los grandes placeres. Giuseppe Scaraffia. Periférica, 2015.