cuerpos sucesivos

«Sí, la casa es un cuerpo: mi corazón la mira,

la habita mi memoria; sé que está restaurándose

como la abdicación del mar en las orillas,

como las germinales herencias del verano,

y quizá sea posible que esta casa no pueda nunca envejecer,

no pueda cumplir nunca más tiempo que el de entonces,

porque sus habitantes son lo mismo que llamas

sin quemar, frágiles al aliento de la grieta más tenue,

y ellos están haciendo que las paredes vivan,

que los peldaños latan como olas,

que cada habitación respire y reproduzca

los irrepetibles y anónimos hechos de cada día…»

Manuel Caballero Bonald, Casa junto al mar [fragmento]

«Aguardé en una sala tranquila, de madera de nogal, adornada con las últimas flores de la estación y caldeada con un delicioso fuego de leña. En el salón se respiraba una influencia benéfica y una gran paz. (Los hombres y las mujeres pueden, a veces, después de un gran esfuerzo, contar una mentira digna de crédito; sin embargo la casa, que es su templo, no puede revelar más que la verdad de quienes han vivido en ella).»

Rudyard Kipling, Ellos

Salgo de casa de mi madre.

Es la casa donde viví mi infancia y mi adolescencia, y de la que salí siendo aún muy joven, imagino que porque la casa se me había quedado muy estrecha.

Hacía mucho tiempo que en aquella casa no se dejaban abiertas esas otras ventanas que no se ven. El aire se había viciado irreparablemente y yo, igual que un asmático presiente el aire enrarecido en sus pulmones antes de que pueda percibirse, me ahogaba entre aquellas paredes que sólo parecían deslizarse hacia adentro.

Sé que mientras fui pequeña, y yo fui pequeña hasta muy tarde, la casa me alimentó.

Me alimentaron los objetos que vivían en ella, el color de las telas y las alfombras, los matices de luz que filtraban las cortinas, la textura de las sábanas y las mantas, los olores de la cocina, los zapatos nuevos para el cole, los jerséis de lana con cenefas, las cintas de terciopelo y los collarcitos de kiosko con brillantes cuentas de plástico.

.

.

.

.

Me alimentaban las flores cuando llegaban y las plantas cuando conseguían sobrevivir un par de meses antes de languidecer por falta de empatía. Me alimentaban, quizá sobre todo, las comunidades de libros que me miraban afablemente desde las estanterías.

He entendido hace muy poco que yo, desde que no levantaba dos palmos del suelo, compensé el exceso de tibieza en las relaciones familiares con relaciones cándidas y entusiastas con los objetos amables que llenaban la casa: criaturas vivas a su manera, más confiables que las humanas.

Así, mi vida estuvo encendida desde el principio por un profundo amor a las cosas bellas, incluidas las más insignificantes, como pasadores para el pelo, muñecas, juguetes, carpesanos y mocasines. Por la experiencia de la naturaleza, por las flores y las plantas, por la luz, por el color.

Con el tiempo, ese vínculo infantil de criaturas naif que se hablan entre ellas en lengua de signos se convirtió en amor a cosas para adultos que tenían nombres adultos: amor al diseño, la artesanía, la cerámica, el vidrio, la tipografía, la pintura, la ebanistería, las telas, el perfume.

Sobre aquel afecto primitivo se estableció una capa de relación nueva y duradera.

.

.

.

.

Ahora sé que los recuerdos privilegiados que inundan mi infancia desde tan pequeñita, recuerdos que desafían la elusividad del olor y el perfume y me permiten tocar, algunas veces, aquellos olores y sabores antiguos como si estuvieran sucediendo ahora, provienen de la intensidad de aquel vínculo de amor con las criaturas inanimadas del mundo en el que yo vivía.

La vida más real de la niña que yo fui no era la del colegio, la de las relaciones familiares, la de la vida «normal» que vería una cámara puesta a seguir mis pasos.

Era la vida invisible que sucedía a escondidas, en un mundo que nadie podía ver, como en esos cuentos en los que los juguetes se vivifican cuando los humanos se duermen y durante la noche celebran una vida que nadie más conoce.

No creo que yo fuera feliz en aquella casa, en el sentido de que no fui una niña feliz. Sin embargo, aquella casa era el lugar del mundo donde más segura y a resguardo me sentía. Era un lugar cómplice, como un amigo que te entiende y te protege.

Hasta donde he podido, siempre he cuidado de esa casa.

Ella fue buena conmigo y yo he procurado ser buena con ella.

Siempre he intentado, hasta donde me han dejado, que luciera todo lo bonita que podía ser.

..

.

.

Salgo de esa casa en la que todo aquello sucedió para mi.

Cierro la puerta, oigo el crujido familiar de la madera noble al estirarla para comprobar si la he cerrado bien, siento el olor -distinto, extraño- que la rodea en este tiempo. Comienzo a bajar los escalones deslizando despaciosamente la mano sobre la barandilla de madera suave, barnizada en cristal, que conozco tan bien como mi piel.

Siento que el pasado se levanta y se vivifica ante mi, como una aparición afectuosa. Como en el poema de Bonald, durante unos segundos siento a aquellos que fuimos como llamas sin quemar… siento que están haciendo que las paredes vivan.

.

.

.

.

Pero al mismo tiempo, mientras esta visión flamea aún delante de mí igual que un espejismo tiembla con viveza en el aire caliente, siento dramáticamente cómo avanza hacia ella, rodeándola, una cinta de oscuridad.

Hace muchos años que aquella casa perdió su luz.

La casa se ha quedado varada, como una hojita detenida en el borde de un regato. Y allí, retenida entre pequeñas piedras, se va secando, agujereando, se va volviendo frágil. Su espíritu va tomando la forma de un fantasma.

Aunque hace ya bastante tiempo que me ocupo de ella y de alguna manera he vuelto a hacer de ella una casa -no la casa que fue, pero sí una casa- siento con nitidez que es una casa que ya no tiene amo.

Es como un perro huérfano.

Porque las casas no son como los gatos, sino como los perros. Las casas están hechas para ser de alguien, absorben su espíritu como esponjas y lo reflejan como espejos.

Esta casa ya no es como la casa amada de Bonald. El amor se está acabando para ella.

Es una casa que aunque aún no lo ha perdido, ya no tiene dueño. Ya no tiene gobierno, no hay capitán en ese barco ni navega una ruta trazada. Es una casa a la deriva que sólo alcanza a mantenerse a flote.

Una casa a la espera de que su mundo se disuelva y se convierta en humo.

.

Bajo las escaleras, el mármol que una vez fue blanco y brillante ahora opaco y pulido por 60 años de pisadas, y pienso que llegará un día en que esta casa será de otros.

Otros traerán su vida aquí, una vida pujante que aún tendrá tiempo por delante, traerán aquí sus esperanzas y sus juegos, sus sobremesas, sus jarrones con flores y sus colchas de invierno. Calentarán esta casa y la orearán al despertar abriendo las grandes ventanas de hojas nuevas que cerrarán tan suave como alas de pájaro.

Y esta casa empezará un ciclo nuevo, una vida nueva, igual que lo hacemos nosotros cada vez que dejamos una casa y avanzamos hasta la siguiente, cada vez que dejamos una relación y avanzamos hasta la siguiente.

Paradójicamente, ese pensamiento me reconforta.

Supongo que porque es el tirabuzón que me permite ascender al plano general.

Ver este pequeño suceso, este pequeño sentimiento, desde más arriba. Recuperar la visión de la vida como una cinta que no se acaba aquí, donde «el plan» es el libro entero, no los capítulos sueltos.

.

.

.

.

No es sencillo salir (querer salir) de nuestro pequeño Matrix para ver la vida desde fuera de Matrix, unas cuantas veces al día. Muy especialmente cuando nos pasan cosas que inspiran melancolía, como ésta.

No es fácil y como dice un querido amigo, salir de Matrix implica un esfuerzo importante que desgasta.

Pero también nos salva.

De la melancolía.

De las mentiras piadosas de una vida pequeña.

De la cobardía de aferrarnos a una línea de vida donde lo más importante somos nosotros.

No. Esta casa tendrá una nueva luz y nosotros y nuestra historia (al contrario de lo que nos cuentan cada segundo en las redes sociales, en el periódico y en el telediario) no somos lo más importante, y en esa percepción clarividente de nuestra pequeñez que repentinamente deja sitio a todo lo demás, no hay indefensión y tristeza, sino la sensación de que uno forma parte de algo mayor.

Y un vuelo de campanillas.

.

Feliz semana a todas (y a todos!)

Uf, estoy emocionada…gracias una vez más por poner palabras a unos sentimientos muy vivos.

Querida Esther, intuyo en tu respuesta que sabes muy bien de lo que hablo. Me siento pues, íntimamente acompañada. Gracias por hacérmelo saber. Es un hermoso regalo. Te mando un grandísimo abrazo.

Hola guapa

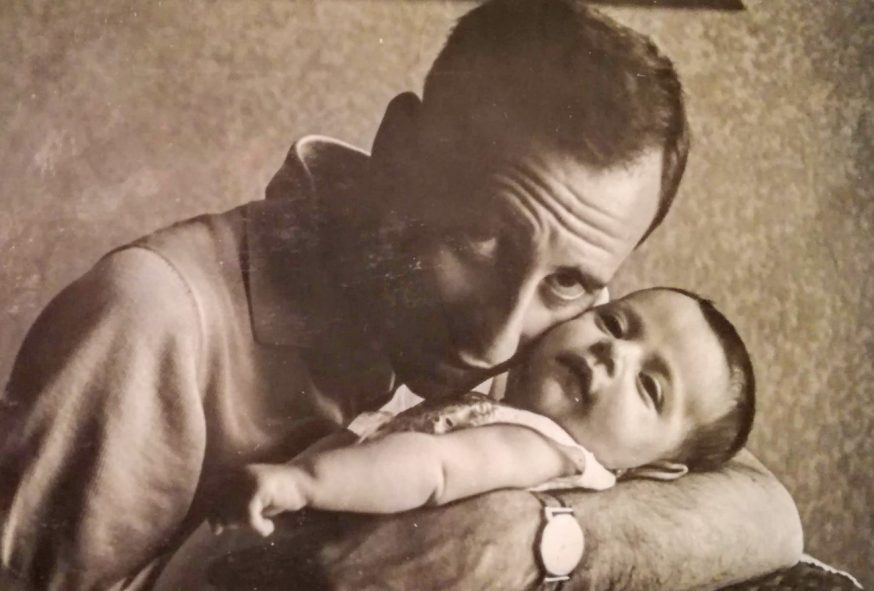

Que bonitas letras y que bonitas imágenes.

No sé quién era el fotógrafo pera son preciosas. Instantes maravillosos cual recuerdos en blanco y negro.

Muchos besos. MARIELA

Querida Mariela!!Qué alegría oírte! Me sigue dejando maravillada que mantengamos la cercanía después de tanto tiempo, muchas gracias por esta generosidad de seguir cerca. El fotógrafo era mi papi. Nos hizo ese grandísimo regalo, que hoy es un verdadero tesoro. Es el que me tiene en brazos en la última foto, con esa cara de chiquillo aún. Te mando un gran, gran abrazo querida.

Qué identificada me siento con tu relato! ir a la casa de mis padres también se siente parecido: tantos años allí, tantas vivencias…ellos ahora partieron y está pronta a venderse. Agradezco el tiempo que pasé en ella. Cariños desde Argentina!

Adriana! Qué alegría tus palabras. Sí, yo estos días la estoy vaciando para ponerla en venta, qué bien te entiendo. Nos quedará siempre este agradecimiento por el lugar amado donde nos hicimos personas. Un gran abrazo desde Valencia!